« Le Rwanda considère l’est de la RDC comme une région qu’il doit contrôler »

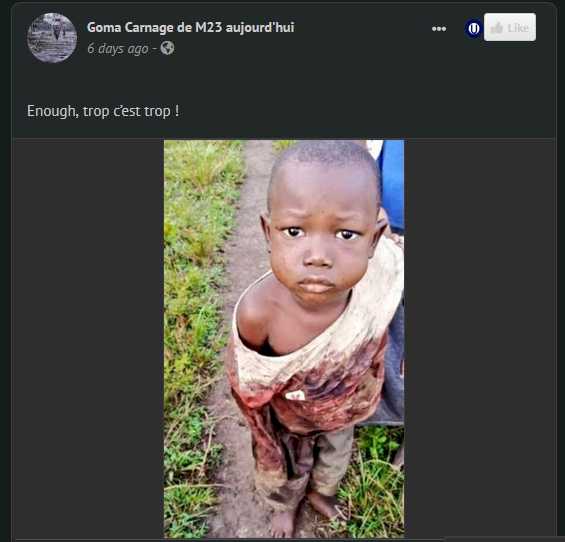

Principal soutien du Mouvement du 23 mars qui s’est emparé, le 10 décembre, de la ville congolaise d’Uvira, le Rwanda fait face à la pression des Etats-Unis, irrités de voir l’accord de paix parrainé par Donald Trump foulé aux pieds, rappelle le chercheur Jason K. Stearns, dans une tribune au « Monde ».

Le Mouvement du 23 mars (M23) devait avoir finalisé son retrait d’Uvira, jeudi 18 décembre. La ville du Sud-Kivu, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), avait été prise le 10 décembre par le groupe rebelle soutenu par le Rwanda. Des images de troupes quittant la ville avaient été diffusées, mardi et mercredi. Toutefois, selon des témoignages recueillis par l’Agence France-Presse, des policiers et des agents du renseignement du M23 étaient toujours visibles en ville, jeudi, aux points stratégiques.

Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci.

La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite.

Pour plus d’informations, consultez nos conditions générales de vente.

Pour toute demande d’autorisation, contactez syndication@lemonde.fr.

En tant qu’abonné, vous pouvez offrir jusqu’à cinq articles par mois à l’un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ».

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2025/12/20/le-rwanda-considere-l-est-de-la-rdc-comme-une-region-qu-il-doit-controler_6658961_3212.html

e retrait, bien que partiel, est une conséquence du mécontentement exprimé par les autorités américaines, irritées de voir le groupe armé et Kigali poursuivre leurs opérations, en dépit des accords de paix signés à Washington, le 4 décembre. Jason K. Stearns, professeur associé à l’université Simon Fraser, au Canada, et fondateur du Groupe d’étude sur le Congo de l’université de New York, revient sur la stratégie du Rwanda dans l’est de la RDC.

Comment ont réagi les Etats-Unis à l’offensive du M23 sur Uvira ?

L’implication du Rwanda dans l’est de la RDC s’est intensifiée avec la prise de Goma en janvier, puis celle de Bukavu en février. Ces avancées ont suscité quelques réactions – de l’Union européenne, de certains Etats bailleurs de fonds ou du gouvernement américain –, mais elles n’étaient pas très sévères. Je pense que le message envoyé

Actualité on Umojja.com