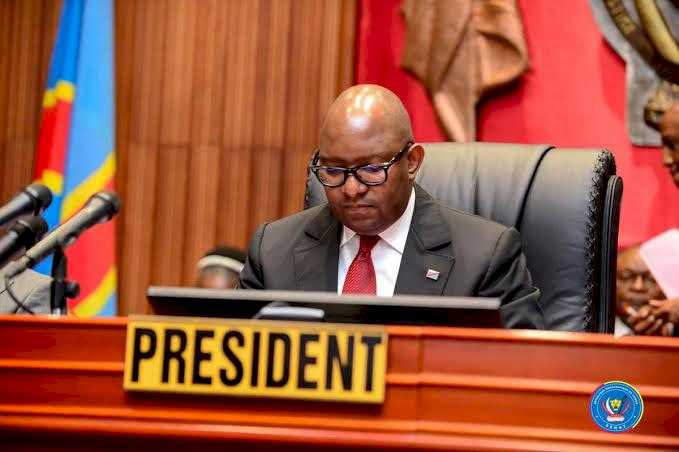

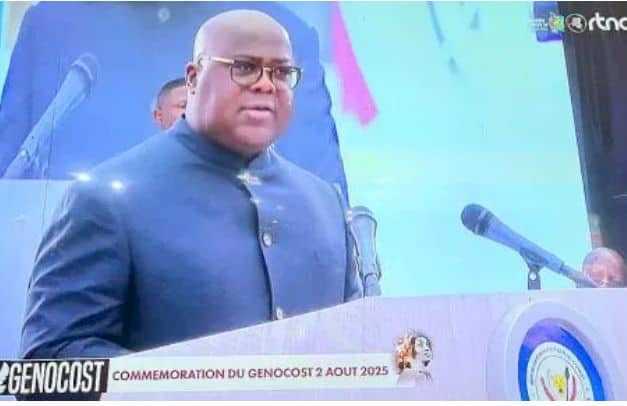

2 août 2025 | À Kinshasa, le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux côtés de la Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka, a rendu un vibrant hommage aux millions de victimes du Génocost, marquant la 3ᵉ année de commémoration de ce génocide à motivations économiques, dans un esprit de mémoire, de dignité et de justice.

View 319 times

Exetat 2025 : grâce à http://Diplome.cd, les lauréats recevront désormais leur diplôme numérique dès la publication des résultats

View 311 times

Simon Kimbangu a travaillé avec le grand-père de Koffi Olomide

Nous sommes en novembre 1920, juste après la Première Guerre mondiale. Simon Kimbangu quitte son village et arrive à Léopoldville (Kinshasa). Plusieurs raisons sont avancées :

🔹 Certains disent qu’il fuyait l’appel de Dieu, se sentant indigne de sa mission.

🔹 D’autres affirment qu’il était déçu de ne pas avoir été nommé pasteur.

🔹 Ou tout simplement qu’il cherchait un emploi mieux rémunéré.

👉🏾 À Léopoldville, il est engagé comme pointeur de tonneaux d’huile à la société Huileries du Congo Belge (HCB), devenue aujourd’hui MARSAVCO.

C’est là qu’il aurait croisé Christopher Addingtine Moore, un employé d’origine sierra-léonaise et grand-père maternel du célèbre artiste Koffi Olomide, aujourd’hui considéré comme une légende de la musique congolaise.

La légende raconte que le séjour de Simon Kimbangu à Kinshasa sera marqué par un phénomène étrange : Chaque fin de mois, lorsqu’il va toucher son salaire, l’agent-payeur lui affirme qu’il a déjà été payé, signature à l’appui… alors qu’il n’avait jamais reçu son argent. 🤯

Ses amis, persuadés qu’il s’agissait de sorcellerie, décident de l’accompagner. Le scénario se répète. Finalement, Simon Kimbangu comprend : Jésus-Christ l’appelle à retourner à Nkamba pour se consacrer entièrement à lui.

Ses collègues, émus par sa foi et son humilité, font une collecte pour lui permettre de rentrer chez lui et subvenir aux besoins de sa famille.

🙏🏾 Comme Simon #Kimbangu, nos détours cachent parfois le chemin de notre véritable destinée.

View 291 times

#RDC : Signature d’un acte d’engagement pour le programme des cantines scolaires.

Une étape décisive vient d’être franchie dans la mise en œuvre du programme des cantines scolaires en République Démocratique du Congo (RDC). Les parties prenantes engagées dans ce projet ont procédé à la signature d’un acte d’engagement, lors d’une cérémonie officielle tenue au salon Kasaï du Pullman Hôtel à Kinshasa, sous l’impulsion de la ministre d’État en charge de l’Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malu.

Ce document stratégique marque un tournant dans la politique éducative du pays, conformément à la vision du chef de l’État, Félix Antoine Tshisekedi, qui place l’éducation au cœur des priorités nationales.

« L’objectif principal de cet engagement est de faire de l’alimentation scolaire un levier stratégique pour améliorer la qualité de l’enseignement, renforcer la rétention scolaire, tout en générant de nouvelles opportunités économiques, notamment dans les zones les plus vulnérables », précise un communiqué du ministère.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des engagements pris par la RDC lors du Sommet de la School Meals Coalition à Paris en 2021, puis réaffirmés à Dakar en 2023, en amont du Sommet mondial prévu à Fortaleza en 2025. Le programme est mené en partenariat avec le Programme alimentaire mondial (PAM), acteur clé dans le déploiement opérationnel des cantines scolaires.

Au-delà de l’amélioration de la nutrition des élèves, ce projet vise à créer un écosystème éducatif plus résilient et équitable, en favorisant l’accès à l’éducation dans les régions défavorisées et en stimulant le développement économique local à travers des chaînes d’approvisionnement locales.

Avec cet acte d’engagement, le gouvernement congolais réaffirme sa volonté de bâtir un avenir durable pour la jeunesse, en conjuguant éducation, nutrition et inclusion sociale.

View 280 times

Comment Dan Gertler s’est retrouvé au coeur d’une lutte autour du « deal » minier USA—RDC.

Alors que la guerre ravage l'Est de la RDC, un accord stratégique se profile entre Kinshasa et Washington. Au centre de cette négociation : les minerais critiques… et Dan Gertler. Récit d’un retour inattendu et d’un deal géopolitique aux ramifications aussi profondes que les mines du Congo.

En mars 2025, alors que les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda venaient de s’emparer de Goma et Bukavu dans l’est de la RDC, une information fracassante agite Kinshasa : le président Félix Tshisekedi aurait proposé à son homologue américain Donald Trump un marché « minerais contre soutien militaire ». Selon le Wall Street Journal, Tshisekedi a écrit à Trump dès février 2025 pour offrir un « pacte de sécurité formel » : l’armée congolaise obtiendrait l’aide des États-Unis pour vaincre le M23 en échange d’un accès stratégique aux minerais critiques congolais (cobalt, lithium, cuivre, tantale, etc.). L’idée, soutenue par Washington, était de sécuriser l’approvisionnement américain en ressources stratégiques tout en stabilisant la RDC. Le président Trump lui-même s’est félicité publiquement de ce deal, affirmant que les États-Unis allaient obtenir « beaucoup des droits miniers du Congo » dans le cadre de l’accord de paix qui se profilait.

Moïse Katumbi dénonce un « pur rêve »

Un homme en costume bleu avec une chemise blanche et une cravate bleue parle, avec le drapeau de la République Démocratique du Congo en arrière-plan. On aperçoit le Passage du Nord dans le décor.

Face à ces révélations, l’opposition congolaise, menée par Moïse Katumbi, a vivement réagi. « Toutes les mines, aujourd’hui, ont disparu à 98%. Il n’y a plus de mine. (…) Ce projet du président n’existe pas. C’est un rêve, un pur rêve », lance Katumbi, ancien gouverneur du Katanga et candidat malheureux à la présidentielle de 2023, lors d’une interview où il fustige cette supposée offre minière de Tshisekedi. Il affirme connaître la réalité du secteur minier et accuse le président de « mal communiquer ».

D’après Katumbi, la quasi-totalité des titres miniers congolais sont déjà attribués, notamment à des entreprises chinoises depuis les « contrats chinois » signés sous Joseph Kabila dans les années 2000. Ces contrats, comme celui du gigantesque projet Sicomines, ont cédé à la Chine l’exploitation de gisements en échange d’infrastructures, laissant peu de marges de manœuvre sur les ressources restantes. Katumbi estime donc qu’il n’y a plus de mines disponibles à “offrir” aux Américains et rappelle que « les richesses appartiennent au peuple congolais » et non au président seul. Il accuse Félix Tshisekedi de promettre l’impossible sans mandat populaire, qualifiant l’annonce d’« effet d’annonce mal formulé ».

Cette position de Katumbi met en lumière un réel obstacle : la plupart des concessions de cuivre, cobalt, or ou lithium en RDC sont déjà détenues par des multinationales (souvent chinoises) ou par des joint-ventures héritées du régime Kabila. Par exemple, la Chine contrôle une large part du cobalt congolais, essentiel aux batteries de véhicules électriques, via ses participations dans des mines majeures du Katanga. Dans ce contexte, promettre de nouveaux gisements aux États-Unis semblait irréaliste, à moins de remettre en cause des contrats existants ou de récupérer des permis miniers d’une façon ou d’une autre. C’est précisément sur ce dernier point que Tshisekedi avait une carte secrète à jouer.

Récupérer les actifs miniers via un accord avec Dan Gertler

Cérémonie de signature d'un accord avec des représentants du gouvernement congolais, dans un cadre officiel avec un portrait du président Félix Tshisekedi en arrière-plan.

Ce que Moïse Katumbi n’avait peut-être pas mesuré, c’est la détermination de Félix Tshisekedi à libérer des ressources minières en amont de son rapprochement avec Washington. Dès 2022, le président congolais a entrepris des négociations discrètes avec l’homme d’affaires israélien Dan Gertler, proche de l’ancien régime. Gertler, surnommé le « roi du Congo » dans le secteur minier, avait acquis au fil des années de nombreux actifs miniers et pétroliers en RDC (cuivre, cobalt, diamants, pétrole), mais s’était retrouvé sous sanctions américaines en 2017 pour des soupçons de corruption. Tshisekedi voit alors dans un arrangement avec Gertler l’opportunité double de récupérer des gisements stratégiques et de montrer patte blanche aux États-Unis.

En février 2022, un accord à l’amiable historique est conclu entre Kinshasa et le groupe Ventora de Dan Gertler. Selon le protocole signé le 24 février 2022 et approuvé en conseil des ministres, la RDC récupère des blocs pétroliers et des permis miniers évalués à plus de 2 milliards de dollars, ainsi qu’une partie des royalties de la compagnie minière KCC (Kamoto Copper Company) que Gertler détenait. Cet accord, supervisé par Tshisekedi en personne, solde à l’amiable des contentieux vieux de plusieurs années entre l’État et Gertler. La mise en œuvre concrète a lieu le mardi 16 mars 2022, lorsque les avocats de Dan Gertler rencontrent le directeur de cabinet du président (Guylain Nyembo) pour matérialiser la restitution de ces actifs miniers et pétroliers au profit de l’État congolais. La cérémonie officielle, au Palais de la Nation, entérine la remise des titres miniers à la Gécamines et à la Sokimo (entreprises publiques minières) et met fin au différend entre Gertler et la RDC.

En clair, grâce à cet accord, Félix Tshisekedi disposait enfin de gisements récupérés sur Dan Gertler qu’il pouvait valoriser dans ses négociations internationales. Parmi ces actifs figureraient, selon les médias, des réserves prometteuses comme le lithium de Manono (au Katanga) ou le coltan du Nord-Kivu, des ressources jusque-là inexploitées que Kinshasa pouvait mettre en avant dans un éventuel partenariat avec Washington.

La manoeuvre était habile : en reprenant possession de ces permis miniers dormants, le pouvoir congolais contournait en partie l’argument de Katumbi sur l’absence de mines disponibles. Tshisekedi pouvait désormais promettre aux Américains l’accès à de nouveaux projets miniers, sans toucher immédiatement aux concessions déjà attribuées aux intérêts chinois.

Un accord de paix RDC-Rwanda parrainé par Washington

Le président Donald Trump signant un accord dans le Bureau ovale, entouré de plusieurs personnes en arrière-plan.

Devant, de gauche à droite, le ministre rwandais des affaires étrangères, le président américain Donald Trump, et Thérèse Kayikwamba, lors de la cérémonie de la signature de l’accord de paix. Capture d’écran de la vidéo d’une vidéo de la Maison Blanche.

Le pari diplomatique de Félix Tshisekedi s’est concrétisé quelques mois plus tard. Le 27 juin 2025, la Maison-Blanche accueille en grande pompe la signature d’un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, destiné à mettre fin à près de trois décennies de conflits dans l’Est congolais. Sous l’égide du président Donald Trump et de son émissaire spécial Massad Boulos, Kigali s’engage à retirer ses troupes (déguisées en rebelles M23) dans un délai de 90 jours, tandis que Kinshasa promet d’intégrer certaines revendications rwandaises et de coopérer sur la sécurité frontalière. Ce dénouement diplomatique inespéré permet à Trump de se targuer d’avoir résolu l’un des conflits les plus meurtriers du continent.

Mais ce n’est pas tout : en parallèle du volet sécuritaire, un important volet économique minier fait partie du « Washington Accord ». L’administration Trump insiste pour que des accords d’investissement minier soient signés simultanément à la paix. L’objectif affiché est d’attirer des milliards de dollars d’investissements occidentaux dans les provinces riches en minerais (cobalt, cuivre, lithium, or, tantale…) afin de reconstruire la région et de réduire la dépendance de ces filières stratégiques vis-à-vis de la Chine. Concrètement, Kinshasa ouvre la porte aux entreprises américaines pour exploiter et développer les gisements récemment récupérés.

Donald Trump l’a lui-même reconnu sans ambages lors de la cérémonie : pour Washington, ce deal paix+minerais est gagnant, car « ils [les Congolais] n’auraient jamais pensé venir ici, et nous obtenons en échange énormément de leurs droits miniers ». De son côté, Félix Tshisekedi met en avant la création d’emplois et le développement industriel que ces partenariats pourraient apporter à son pays, insistant sur sa volonté de voir le Congo non seulement extraire, mais aussi traiter localement les minerais, afin de capter davantage de valeur ajoutée. Il assure que ce rapprochement avec les États-Unis n’est pas dirigé contre la Chine mais vise à diversifier les partenaires et à ne plus laisser le monopole des ressources congolaises à un seul acteur.

En somme, l’accord de Washington prévoit un échange implicite : la fin des hostilités dans l’Est et le départ des troupes rwandaises, en contrepartie d’une ouverture économique majeure au bénéfice des Américains dans le secteur minier congolais. Les gisements cédés par Dan Gertler, désormais rentrés dans le giron de l’État congolais, constituent le noyau dur de ce partenariat minier à venir, d’après plusieurs sources diplomatiques impliquées dans les négociations. « C’est la base de l’accord, en plus d’autres volets », confie un négociateur congolais sous couvert d’anonymat, soulignant que sans la récupération de ces actifs miniers, Kinshasa n’aurait pas eu grand-chose de concret à offrir dans la balance.

Gertler ciblé par les anti-Deal

Un homme en costume noir assis à une table en bois, regardant son téléphone, tandis qu'un autre homme en arrière-plan, au téléphone, se tient debout.

Ironie de l’histoire, l’homme-clé de cette transaction, Dan Gertler, figure pourtant sur la liste noire des sanctions américaines depuis 2017 (sous le régime Magnitsky) pour « corruption dans des contrats miniers et pétroliers en RDC ». Comment dès lors les États-Unis pouvaient-ils s’associer à un deal impliquant indirectement Gertler ? La réponse est un compromis stratégique envisagé par Washington. D’après des informations de la presse anglo-saxonne, l’administration Trump a proposé d’alléger les sanctions pesant sur Dan Gertler en échange de son retrait total du secteur minier congolais. Concrètement, le Département du Trésor américain serait prêt à accorder à Gertler des licences spéciales autorisant la vente de ses derniers actifs miniers à l’État congolais de Tshisekedi, ainsi qu’une licence générale rétablissant son accès au système financier américain et aux marchés internationaux. L’accord envisagé prévoirait que Kinshasa rachète lesdits actifs pour environ 300 millions de dollars (soit 280 millions d’euros).

Un tel arrangement permettrait à chacun d’y trouver son compte : le Congo récupère définitivement les concessions minières de Gertler (après celles déjà reprises en 2022), les États-Unis sécurisent l’accès de leurs entreprises à ces ressources via un allié non sanctionné (le gouvernement congolais), et Dan Gertler obtient une porte de sortie honorable en monnayant ses parts tout en étant retiré de la liste des sanctionnés. En mai 2023, The Sentry et d’autres ONG avaient déjà rapporté que l’administration Biden (à l’époque) travaillait sur une solution pour permettre à Gertler de vendre ses royalties de cuivre et cobalt au gouvernement congolais. Avec le retour de Trump, cette perspective s’est accélérée dans le cadre du grand marchandage géopolitique autour de la RDC.

Néanmoins, cette indulgence à l’égard de Dan Gertler suscite une levée de boucliers de la part de ceux qui s’opposent tantôt au deal entre la RDC et les Etats-Unis, tantôt au président Tshisekedi simplement. Des ONG congolaises et internationales, réunies au sein de la coalition « Le Congo n’est pas à vendre », une fois de plus, ont dénoncé l’idée de blanchir un homme accusé d’avoir fait perdre des milliards au Trésor public congolais. Elles prétendent soudainement craindre qu’une levée des sanctions ne vienne enterrer des enquêtes sur les transactions passées de Gertler et n’encourage l’impunité en matière de corruption. Pour l’administration Trump, au contraire, il s’agit d’un pragmatisme assumé : tourner la page des années Kabila en sortant Gertler du jeu, afin de rebâtir la relation minière RDC-USA sur de nouvelles bases, dans un contexte de compétition acharnée avec la Chine pour les « minerais de la transition énergétique ».

Soudainement, un arbitrage israélien transformé en tribunal médiatique

Capture d'écran d'un article de Bloomberg avec un homme en costume se tenant sur un terrain désertique, illustrant les discussions sur les paiements miniers en République Démocratique du Congo.

Au même moment, les détracteurs de Dan Gertler ont trouvé du grain à moudre pour tenter de faire capoter le deal naissant. Juillet 2025, peu après l’annonce de l’accord de Washington, un article de Bloomberg fait sensation en affirmant que Dan Gertler aurait « avoué » lors d’une procédure en Israël avoir versé des pots-de-vin à des responsables congolais. L’opposition congolaise, notamment des journalistes proches de Moïse Katumbi, s’est emparée de cette narrative pour présenter Gertler comme un corrupteur patenté et ainsi discréditer l’accord minier en préparation. Cependant, un examen attentif des faits relativise fortement ces allégations, et l’article ne dit même pas cela.

En réalité, Bloomberg a eu accès à la décision d’un arbitrage civil en Israël opposant Dan Gertler à deux de ses anciens partenaires, les frères Moïse et Mendi Gertner. Ce litige, démarré il y a plus de 14 ans, portait sur un différend financier : les Gertner accusaient Gertler de ne pas leur avoir reversé leur part de profits sur des investissements communs en RDC. Il ne s’agissait ni d’un procès pénal, ni d’une enquête judiciaire pour corruption, mais d’une bataille d’actionnaires devant un arbitre privé. Au cours des auditions, Dan Gertler a effectivement décrit en détail ses activités passées au Congo : les conditions d’obtention de certaines licences minières, la gestion de parts qu’il détenait « pour le compte » de partenaires locaux, les prêts qu’il avait consentis à l’État congolais en période de crise, ou encore l’aide logistique apportée dans des provinces reculées. Il a notamment évoqué sa collaboration étroite avec feu Augustin Katumba Mwanke, influent conseiller du président Kabila dans les années 2000, expliquant lui avoir délivré des fonds pour financer des projets communautaires (construction d’écoles, d’hôpitaux, soutien à des initiatives locales).

Sorties de leur contexte, certaines phrases de Gertler ont pu être interprétées de manière malveillante comme l’aveu de paiements occultes. Pourtant, la conclusion de l’arbitrage est sans équivoque : « aucune preuve convaincante de pots-de-vin ou de paiements inappropriés n’a été présentée », écrit le juge arbitral Eitan Orenstein dans sa décision d’avril 2024. Il souligne en outre que l’objet de la procédure était purement financier (un désaccord commercial entre associés) « et non une enquête pénale », de sorte que même dans ce cadre élargi, rien n’est venu étayer les graves accusations de corruption portées contre Gertler pendant des années. Le verdict arbitral a même donné raison majoritairement à Dan Gertler : les frères Gertner n’ont obtenu qu’environ 85 millions de dollars d’indemnisation sur les 1,6 milliard qu’ils réclamaient, soit à peine 5% du montant, ce qui laisse penser que leurs accusations de malversation n’ont pas convaincu le tribunal.

En somme, loin de condamner Dan Gertler, l’arbitrage israélien a mis en lumière la complexité de son empire minier congolais sans établir d’illégalité. Il a confirmé que Gertler opérait via un réseau d’entreprises interconnectées, tenant parfois des actifs au nom de barons politiques locaux (comme Katumba) – une structure compliquée certes, mais pas nécessairement illégale en soi. Loin du narratif du « roi des pots-de-vin », le dossier arbitral dépeint plutôt un self-made man qui a su naviguer dans les arcanes du Congo en finançant des projets sociaux et en prêtant main forte à l’État (par exemple en avançant de l’argent à la banque centrale ou à la société minière publique MIBA en difficulté). Ces éléments, passés sous silence par les détracteurs, montrent que la frontière est parfois ténue entre influence légitime et corruption, et que dans le cas présent aucune preuve tangible de corruption n’a été retenue par la justice.

Gertler, l’accord de Washington et Tshisekedi visés

Collage illustratif sur le thème des relations entre la RDC, le Rwanda et les États-Unis, mettant en avant divers protagonistes, dont Félix Tshisekedi, Donald Trump, Moïse Katumbi et Dan Gertler.

Malgré ces clarifications, la machine politico-médiatique de l’opposition s’est emballée. Pour Moïse Katumbi et ses alliés, l’objectif est clair : faire échouer le deal Tshisekedi-Trump en s’attaquant à son maillon faible, Dan Gertler. « Après avoir dépêché des lobbyistes à Washington pour bloquer l’accord, ils cherchent maintenant à salir Gertler afin de tout faire capoter, sachant que c’est grâce à la cession de ses actifs que le deal a pu être conclu », analyse un officiel congolais proche du dossier, cité anonymement dans la presse.

En effet, dans les semaines qui ont précédé la signature de l’accord de Washington, deux campagnes de lobbying concurrentes ont fait rage dans la capitale américaine : d’un côté, des émissaires de Félix Tshisekedi (avec l’appui de sociétés de lobbying américaines liées à l’entourage de Trump) vantaient les mérites d’un partenariat stratégique avec la RDC ; de l’autre, des opposants congolais emmenés par Katumbi sont venus plaider contre tout accord avec Tshisekedi, le dépeignant comme un autocrate illégitime bradant les ressources nationales.

L’ancien ambassadeur Kikaya Bin Karubi, proche de Joseph Kabila, a notamment été aperçu à Washington menant une offensive pour convaincre l’administration Trump de renoncer ou du moins de durcir ses conditions. Cette guerre d’influence a un temps semé le doute chez certains élus républicains, au point que Julian Pecquet, du média The Africa Report, parlait d’une certaine « Congo fatigue » à Washington face à ces messages contradictoires.

Par ailleurs, la dimension régionale de l’accord USA-RDC suscite des mécontentements. Le grand perdant implicite du deal minier est le régime de Kigali. Depuis des décennies, le Rwanda profitait indirectement des richesses de son vaste voisin : le coltan, l’or ou le wolframite extraits illicitement à l’est du Congo traversent la frontière et sont exportés comme produits rwandais, alimentant l’essor économique de Kigali (des rapports onusiens ont qualifié ces minerais de « minerais de sang »). Or, en traitant désormais directement avec Kinshasa, Washington court-circuite ce circuit officieux. Comme l’a résumé la journaliste Colette Braeckman, « Donald Trump semble avoir préféré le “grossiste” congolais qui lui faisait des prix d’ami au “détaillant” rwandais qui, depuis des années, revend des matières premières congolaises après les avoir conditionnées à Kigali ». En d’autres termes, les États-Unis choisissent de s’approvisionner à la source, auprès du Congo, plutôt que via l’intermédiaire rwandais. Cette reconfiguration menace l’avantage économique que tirait le Rwanda du pillage minier congolais.

Il n’est donc pas surprenant que le Rwanda et ses soutiens cherchent à saboter l’initiative. Le président rwandais Paul Kagame, qui considère l’est du Congo comme sa zone d’influence exclusive selon l’ONU, voit d’un mauvais œil l’arrivée d’intérêts américains susceptibles de réduire son emprise. De plus, les alliances politiques congolaises ont évolué de façon à brouiller les cartes : l’ancien président Joseph Kabila, longtemps allié de Dan Gertler (jusqu’à ce que celui-ci traite avec Tshisekedi), s’est rapproché de Moïse Katumbi après la défaite de ce dernier en 2023. Les deux hommes, jadis ennemis jurés, ont scellé une entente contre Tshisekedi, qu’ils accusent de dérive dictatoriale. Depuis des mois, Kabila et Katumbi sont soupçonnés de collusion avec la rébellion pro-rwandaise AFC/M23 menée par l’ex-chef de la Céni Corneille Nangaa. Un récent rapport du Groupe d’experts de l’ONU indique que Joseph Kabila et Moïse Katumbi ont eu des contacts réguliers avec Corneille Nangaa ainsi qu’avec les autorités rwandaises durant la crise, bien qu’ils n’aient pas affiché de soutien public à la rébellion. Joseph Kabila a même établi depuis le printemps 2025 son quartier-général à Goma, ville tenue par le M23, d’où il critique violemment le pouvoir en place.

Ce faisceau d’éléments laisse penser que certaines forces, internes et externes, avaient intérêt à torpiller l’accord USA-RDC. Du côté de Kigali, comme du côté des anciens dirigeants congolais évincés, un partenariat stratégique entre Tshisekedi et Trump menace des rentes et des calculs politiques établis de longue date. En s’attaquant à Dan Gertler – figure controversée certes, mais pivot de la réussite du deal – l’opposition congolaise et ses relais internationaux espéraient faire d’une pierre deux coups : ternir la crédibilité de Tshisekedi aux yeux de Washington et préserver le statu quo profitable à certains.

Vers un nouveau chapitre minier en RDC ?

Des travailleurs extrayant des minerais dans une rivière, entourés de terres excavées et d'arbres, sous un ciel nuageux.

Malgré ces turbulences, l’accord minier entre les États-Unis et la RDC semble en bonne voie, porté par la dynamique du pacte de paix du 27 juin 2025. Les États-Unis ont obtenu les garanties qu’ils souhaitaient sur l’accès aux minerais stratégiques, tandis que la RDC y gagne un soutien militaire et financier précieux dans sa guerre au M23 et une diversification de ses partenaires économiques. Dan Gertler, de son côté, apparaît comme l’instrument paradoxal de ce rapprochement : longtemps critiqué comme symbole des deals opaques de l’ère Kabila, il a fourni à Tshisekedi les moyens de sa politique (en lui rétrocédant des actifs) et pourrait, si l’entente se concrétise, retrouver grâce aux yeux de Washington en soldant ses investissements.

Il reste de nombreux défis à surmonter pour traduire ces accords en réalités tangibles. La méfiance de la population congolaise envers tout ce qui peut ressembler à une « vente du pays » est réelle, et Félix Tshisekedi devra faire preuve de pédagogie et de transparence pour expliquer que ce partenariat avec les États-Unis ne bradera pas la souveraineté minière de la RDC, mais vise au contraire à la renforcer face aux prédations extérieures. La société civile et les observateurs exigeront sans doute que les contrats miniers à venir avec les entreprises américaines soient publiés et qu’ils bénéficient réellement au développement local (infrastructures, emplois, amélioration des conditions de travail, etc.). Sur le plan sécuritaire, la vigilance restera de mise pour s’assurer que le Rwanda respecte effectivement ses engagements de retrait et que la paix s’installe durablement dans l’Est – condition sine qua non pour exploiter sereinement les richesses de ces régions.

En définitive, l’affaire Dan Gertler et le « deal » USA-RDC illustrent la complexité de la géopolitique minière en Afrique centrale, où se mêlent diplomatie, intérêts commerciaux et héritages troubles du passé. L’homme d’affaires israélien, honni par les uns, utile aux autres, aura été au centre d’une partie d’échecs qui dépasse son seul sort personnel. Son entente avec Tshisekedi a débloqué un goulot d’étranglement économique, tandis que son cas servait d’argument aux adversaires du régime. Le chapitre qui s’ouvre pourrait rebattre les cartes du secteur minier congolais : si la « nouvelle alliance » avec Washington tient ses promesses, la RDC pourrait y gagner une stabilité accrue et une valorisation plus transparente de ses ressources. Mais si ce fragile équilibre venait à se rompre – par exemple si le deal était remis en cause par un changement politique ou par la persistance des réseaux de contrebande –, le cycle des soupçons et des confrontations pourrait reprendre de plus belle.

Pour l’heure, Félix Tshisekedi joue gros, mais il a su habilement tirer parti des « cartes Gertler » pour tenter de réaliser ce que beaucoup pensaient irréalisable : faire converger la fin d’une guerre et le début d’un nouveau pacte économique, afin que le sous-sol du Congo cesse d’être une malédiction pour enfin devenir un atout de paix et de prospérité. Les prochains mois diront si ce pari audacieux sera tenu.

View 285 times

#AffaireMutamba | 19 millions disparus, une entreprise introuvable, une prison invisible... et un ministre de la Justice au banc des accusés. Derrière le scandale, se cache un bras de fer implacable entre justice, politique et ambitions contrariées.

Entre détournement, quête de justice et règlement des comptes, les dessous de l’affaire Mutamba. A Kinshasa, l’Assemblée nationale de la RDC a autorisé des poursuites contre le ministre d’État en charge de la Justice, Constant Mutamba, sur la base d’un rapport accablant de sa commission spéciale. Le dossier porte sur un présumé détournement de 19 millions de dollars destinés à construire une nouvelle prison à Kisangani (province de la Tshopo). Selon le réquisitoire du Procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde, Constant Mutamba aurait ordonné un paiement de 19 millions USD à la société Zion Construction sans respecter les procédures légales, et sans vérifier ni l’existence de l’entreprise ni la réalisation effective des travaux.

Un dossier judiciaire accablant : détournement de 19 millions USD.

La commission parlementaire a relevé de graves irrégularités dans ce projet. Tout d’abord, Mutamba aurait engagé le projet sans autorisation formelle du gouvernement, contrevenant aux règles de collégialité gouvernementale. Ensuite, l’entreprise bénéficiaire s’est révélée introuvable : aucun bureau à l’adresse indiquée, pas de site identifié à Kisangani pour la prison, et aucune trace de personnel ou de travaux sur le terrain malgré le décaissement des fonds. De surcroît, le ministre n’a pas respecté la législation des marchés publics : il n’a pas sollicité l’avis de non-objection de la Direction générale du contrôle des marchés publics (DGCMP), et il a payé 19 millions USD le 16 avril 2025 sur un compte privé (non un compte séquestre), soit bien au-delà de l’avance maximale de 30 % autorisée sans garanties.

Enfin, Mutamba est accusé d’avoir agi sans autorisation préalable du Trésor pour utiliser ces fonds : l’argent provenait en réalité du Fonds de réparation des victimes des crimes de l’Ouganda (FRIVAO), alimenté par les indemnités versées par l’Ouganda à la RDC, et censé dédommager des victimes de guerre. Le rapport parlementaire souligne que ces sommes, initialement destinées aux victimes, ont été redirigées de manière opaque vers un marché public douteux, ce qui constitue le cœur du soupçon de détournement.

Face à ces constatations, la commission spéciale a conclu que tous les éléments constitutifs du détournement de deniers publics étaient réunis. Elle a estimé que le détournement avait techniquement lieu dès l’instant où les fonds ont quitté le compte du gouvernement pour un compte privé non autorisé. De sérieux indices de culpabilité pèsent donc sur le ministre, justifiant qu’il soit inculpé pour détournement. Suivant ces recommandations, l’Assemblée nationale a massivement voté en faveur des poursuites (322 voix pour, 29 contre, 12 abstentions) lors de la plénière du 15 juin 2025.

Motamba, une étoile filante au sommet de l’État.

Âgé de 37 ans (né en avril 1988), Constant Mutamba Tungunga est un avocat de formation devenu l’une des figures de la nouvelle génération politique congolaise. Président du regroupement politique Dynamique Progressiste Révolutionnaire (DYPRO), il fut en décembre 2023 le plus jeune candidat à l’élection présidentielle, recueillant 0,2 % des suffrages. Par le passé, Mutamba a évolué dans la sphère de l’ancien président Joseph Kabila : il a fondé en 2014 le mouvement de jeunesse NOGEC (Nouvelle Génération pour l’émergence du Congo) et a intégré en 2018 la plate-forme Front Commun pour le Congo (FCC) de Kabila, où il siégea au bureau politique. Toutefois, en novembre 2021, il a rompu avec la famille kabiliste pour créer le DYPRO, se positionnant alors dans l’opposition politique. Ce virage lui a permis de se présenter en outsider à la présidentielle de 2023, se posant en « candidat de la rupture ».

Après la réélection de Félix Tshisekedi fin 2023, Constant Mutamba a rejoint le camp du pouvoir dans le cadre de l’union sacrée. Il a été nommé Ministre d’État, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux le 29 mai 2024 au sein du gouvernement de la Première ministre Judith Suminwa. Sa nomination – succédant à Rose Mutombo – a été saluée par certains comme un signal fort en faveur de la jeunesse, Mutamba n’ayant que 36 ans au moment de sa prise de fonctions. Considéré comme un « brillant jeune leader » au parcours courageux, il incarnait le renouveau et la volonté de réforme de la justice congolaise selon ses soutiens.

Au gouvernement, Constant Mutamba s’est rapidement fait remarquer par son activisme et ses prises de position tranchées. Il a déclaré la guerre aux « réseaux mafieux » dans l’appareil judiciaire et prôné une lutte inflexible contre la corruption. Paradoxalement, c’est en tant que Ministre de la Justice – donc garant de la loi – qu’il se retrouve aujourd’hui accusé de malversations financières. Mutamba occupe une position délicate au sein du régime : membre de l’alliance au pouvoir mais issu d’un parti allié et non du noyau dur présidentiel, il semble avoir entretenu des rapports tendus avec certains piliers de l’exécutif, notamment la cheffe du gouvernement Judith Suminwa. Lors de son audition parlementaire, Mutamba a d’ailleurs évoqué ses relations difficiles avec la Première ministre, laissant entendre que son sort judiciaire pourrait relever de règlements de comptes internes. Ce contexte politique particulier éclaire la suite des événements.

Des poursuites sur fonds de guerre politico-judiciaire L’affaire Mutamba s’inscrit sur fond de relations exécrables entre le ministre de la Justice et le corps judiciaire congolais ces derniers mois. Deux épisodes notables illustrent ce conflit ouvert : la polémique des États généraux de la Justice fin 2024, et le bras de fer personnel entre Mutamba et le Procureur général Firmin Mvonde au sujet d’un bien immobilier en Belgique.

Tout remonte en novembre 2024. Présentés comme un grand forum de réforme du système judiciaire, les États généraux organisés du 6 au 16 novembre 2024 ont tourné à la confrontation entre Mutamba et les magistrats. Lors de la clôture, le ministre de la Justice a lu un rapport final qui, selon les syndicats de magistrats, ne correspondait pas du tout aux conclusions adoptées par les participants. Mutamba est accusé d’avoir présenté un « faux rapport », modifiant ou ajoutant des recommandations sans l’aval des assemblées plénières. En particulier, il aurait suggéré des changements controversés concernant le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et le statut des magistrats, que les participants n’avaient pas validés. Outrés, les principaux syndicats de juges ont dénoncé un acte frauduleux du ministre et envisagé des représailles. Le 19 novembre 2024, lors d’une assemblée extraordinaire, ils ont annoncé deux mesures : d’une part, le dépôt imminent d’une plainte pour faux en écriture et usage de faux contre les auteurs du rapport altéré ; d’autre part, des démarches auprès des plus hautes autorités (Président de la République, Premier ministre, CSM) pour protester contre cette manipulation. Ce grave incident a marqué un point de non-retour entre Mutamba et la magistrature, ces derniers l’accusant publiquement d’avoir trahi la confiance en faussant les conclusions d’un forum censé améliorer la justice.

Quelques jours après, un autre front s’est ouvert directement entre Mutamba et le Procureur général Mvonde. En novembre 2024, la presse révèle que Firmin Mvonde a acquis discrètement un immeuble de rapport à Bruxelles pour environ 900 000 €, soulevant des suspicions sur l’origine des fonds. Le ministre Mutamba a saisi l’occasion pour passer à l’offensive : le 22 novembre 2024, il a publiquement annoncé l’ouverture d’enquêtes par l’Inspection générale des finances (IGF), la cellule antiblanchiment (CENAREF) et les renseignements (ANR) sur l’acquisition de cet immeuble par le Procureur général. Mutamba a affirmé avoir découvert l’information dans les médias et a sollicité ces investigations afin de « faire la lumière » sur ce qui pourrait s’apparenter, selon lui, à un enrichissement illicite du chef du Parquet.

Mutamba et Mvonde à couteaux tirés

Cette initiative sans précédent – un ministre de la Justice faisant enquête sur le plus haut magistrat du pays – a été très mal reçue dans les milieux judiciaires. Des sources au Parquet général ont aussitôt contesté la compétence du ministre pour diligenter une telle enquête contre un magistrat hors hiérarchie, rappelant que seul le Chef de l’État, en sa qualité de garant du pouvoir judiciaire, pouvait théoriquement sanctionner un Procureur général. Le cabinet de Firmin Mvonde a confirmé l’achat de l’immeuble, mais a produit des justifications : l’opération aurait été financée par un prêt bancaire de 750 000 € contracté auprès d’une banque congolaise (Equity BCDC) à des conditions de marché, et le remboursement serait en cours. Il n’y aurait donc pas eu de dépense disproportionnée par rapport aux revenus du magistrat, selon cette version. Le camp Mvonde a dénoncé un « chantage » orchestré par des détracteurs, minimisant la polémique comme l’œuvre d’un journaliste mal intentionné qui aurait menacé de révéler le prêt. Cette guérilla médiatico-judiciaire a exacerbé l’inimitié entre Mutamba et Mvonde.

Au fil de ces épisodes, le fossé s’est creusé entre le ministre et le Parquet. Firmin Mvonde a publiquement remis en cause la légitimité de Mutamba au sein des instances de la magistrature – lors des États généraux, il a déclaré qu’il ne voyait pas la place du ministre de la Justice au Conseil supérieur de la magistrature, insinuant que seule l’autorité du Chef de l’État y était reconnue. De son côté, Constant Mutamba n’a cessé de clamer que le Procureur général lui vouait une hostilité personnelle. Le 10 juin 2025, à la veille du vote de l’Assemblée, Mutamba a adressé une lettre officielle pour récuser Firmin Mvonde et l’ensemble des magistrats de la Cour de cassation dans cette affaire. S’appuyant sur l’article 59 de la loi du 11 avril 2013 (relative à l’organisation judiciaire), il invoque la « manifeste inimitié » du Procureur à son égard pour exiger qu’il se dessaisisse du dossier. Cette tentative de Mutamba pour écarter son accusateur direct n’a pas abouti : l’Assemblée nationale n’en a pas tenu compte et a autorisé les poursuites malgré tout. Elle illustre néanmoins combien le passif entre le ministre et le chef du Parquet a pu peser dans la genèse de cette affaire – d’aucuns y voient la source d’un acharnement réciproque plutôt qu’une coïncidence. Mutamba lui-même dénonce un “complot politique” et un règlement de comptes orchestré par le Procureur général, qu’il accuse de profiter de son dossier pour se venger de l’affaire de l’immeuble et des humiliations subies fin 2024.

View 315 times

Nord-Kivu : plusieurs villages tombent aux mains des rebelles du M23 après de violents affrontements avec les Wazalendo.

De violents combats ont opposé, depuis la journée du lundi 26 mai 2025, les rebelles du M23 aux miliciens Wazalendo dans le territoire de Walikale, situé dans la province du Nord-Kivu. À l’issue de ces affrontements, plusieurs villages sont passés sous contrôle du M23 ce mardi 27 mai.

Selon des sources locales, les localités de Bukumbirwa, Rusamambu, Kilambo et Ngengere, toutes situées dans le groupement Ikobo, sont désormais entre les mains des rebelles. Ces derniers auraient lancé des offensives ciblées contre les positions tenues par les Wazalendo, provoquant un repli de ces miliciens vers la localité de Misinga.

Ces combats ont également entraîné un déplacement massif des populations civiles, qui ont fui en direction des zones forestières pour échapper aux violences.

Cette nouvelle avancée du M23 constitue une violation manifeste du cessez-le-feu en vigueur et alimente une nouvelle escalade des tensions dans cette zone déjà instable. Depuis le renforcement de la présence des éléments du M23 dans cette partie du Nord-Kivu, les affrontements armés se multiplient, aggravant davantage la situation sécuritaire et humanitaire.

View 324 times

La sénatrice Carole Agito a, lors de la lecture du rapport de la commission spéciale présenté ce jeudi 22 mai 2025, à la plénière, fait savoir que tous les sénateurs membres de ladite commission ont voté pour l’autorisation des poursuites et la levée des immunités de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila.

À l'en croire, aucun sénateur ne s’est opposé, aucune abstention, car, d'après le rapport, la décision des membres de la commission spéciale est motivée par les preuves présentées par l'auditorat militaire.

Ce rapport précise également que Joseph Kabila a eu à plusieurs reprises des échanges téléphoniques avec Corneille Nangaa, coordonnateur de la rébellion de l'Alliance pour le fleuve Congo (AFC/M23).

Il indique également que Joseph Kabila était bel et bien à Goma, car sa présence a été confirmée par l'un de ses collaborateurs dans un média français.

View 323 times

Trois soldats de la Police militaire (PM) ont été tués par balle au camp Babylone, dans la commune de Kitambo, à Kinshasa. Le tireur présumé serait un militaire de la Garde républicaine, qui a été interpellé quelques heures plus tard après s’être retranché dans un chantier voisin. C’est ce qu’a rapporté des sources officielles à BETO.CD, ce jeudi 15 mai.

Selon une dépêche de l’armée congolaise, l’homme armé a ouvert le feu sans sommation sur ses collègues militaires au sein du camp dans la nuit du mercredi à jeudi. Les trois victimes sont mortes sur le coup. L’auteur présumé, après s’être emparé des chargeurs des soldats abattus, s’est immédiatement réfugié dans un bâtiment en construction à l’angle de l’avenue Kivu toujours à Kintambo.

Face à la gravité de la situation, les autorités ont déclenché une opération d’envergure. De 3h à 8h du matin, la zone a été entièrement bouclée par un important contingent de la Police militaire. Des coups de feu ont été entendus durant l’opération. Celui-ci a finalement été interpellé au terme de plusieurs heures de tension.

« L’opération s’est soldée par l’interpellation du militaire retranché, dont les motivations restent à établir » , confirme une dépêche des services de communication des FARDC à Kinshasa.

Les circonstances exactes de ce triple homicide n’étant connus, une enquête militaire est ouverte pour faire la lumière sur ses motivations pour commettre un tel geste parmi ses frères d’armes.

View 330 times

A nous le congo on Umojja.com