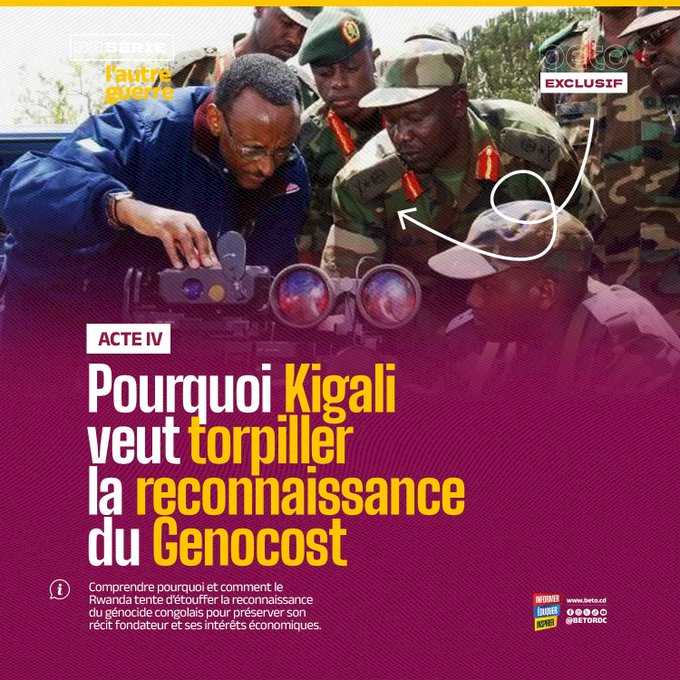

EXCLUSIF/ L’acte IV de L’autre guerre: Pourquoi Kigali

veut torpiller la reconnaissance du Genocost

Notre enquête plonge au cœur d’une bataille silencieuse où mémoire, diplomatie et intérêts économiques s’entremêlent.

Genève, septembre 2025. Dans la grande salle du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, l’air est électrique. La délégation congolaise vient de dénoncer la complicité du Rwanda dans les atrocités de l’est de la RDC, évoquant même des « actes génocidaires ». Au pupitre, l’ambassadrice rwandaise Urujeni Bakuramutsa fulmine, la voix tranchante : « Nous refusons d’être continuellement soumis à des accusations sans fondement », lance-t-elle, accusant Kinshasa de « manipuler des allégations de génocide pour détourner l’attention de ses propres échecs ». Elle prévient qu’accuser le Rwanda de génocide constitue « une provocation gravissime… une ligne rouge à ne pas franchir ». « Je ne permettrai à personne de proférer de telles insinuations ici, dans l’enceinte onusienne », martèle la diplomate sous le regard impassible du président de séance.

Dans la salle, le silence est tombé. Cette tirade en dit long : pour Kigali, la campagne du Genocost – ce nom donné au génocide congolais – est un casus belli diplomatique. À mesure que Kinshasa intensifie ses appels à la reconnaissance internationale de ce qu’elle appelle le « génocide par appât du gain », le régime de Paul Kagame durcit sa riposte sur tous les fronts. Pourquoi une telle rage ? Que craint donc Kigali dans cette bataille de la mémoire ? La réponse tient en un mot : sa survie narrative et politique.

La légitimité de 1994 en rempart absolu

Au cœur de l’intransigeance rwandaise se trouve l’héritage du génocide de 1994. Le pouvoir en place à Kigali – issu du Front patriotique rwandais (FPR) de Paul Kagame – a bâti sa légitimité historique et morale sur son rôle de « sauveur » ayant mis fin au génocide des Tutsi. Sur la scène internationale, le Rwanda post-1994 s’est présenté comme une nation phœnix, renaissant des cendres du génocide pour devenir un modèle de stabilité. Cette image de rescapé héroïque est soigneusement entretenue depuis trois décennies. Toute accusation faisant du Rwanda un bourreau à son tour ébranle donc les fondations mêmes du récit national. « Les accusations de génocide touchent Kigali d’autant plus durement que son gouvernement a fondé son aura sur le fait d’avoir arrêté celui de 1994 », observe un diplomate ougandais en poste à l’ONU, qui note que reconnaître un génocide des Congolais reviendrait à bouleverser la narration officielle rwandaise et ternir gravement son image. C’est cette menace existentielle que ressent le régime Kagame dès qu’est évoqué le Genocost.

Déjà en 2010, lors des premières fuites du fameux rapport Mapping de l’ONU – qui documentait les crimes commis en RDC entre 1993 et 2003 – Kigali avait réagi violemment. Le document, fruit d’une enquête onusienne, recensait 617 incidents de violations graves des droits humains en RDC et évoquait, pour certains massacres de réfugiés hutus par l’armée rwandaise, de possibles actes de génocide. Furieux, le gouvernement rwandais accusa alors l’ONU de promouvoir la « thèse du double génocide »– c’est-à-dire d’établir une fausse équivalence entre le génocide des Tutsi de 1994 et les massacres de civils hutus perpétrés au Congo.

La ministre des Affaires étrangères de l’époque, Louise Mushikiwabo, dénonça un rapport « biaisé et dangereux du début à la fin », parlant d’un « insulte à l’Histoire ». Paul Kagame, lui, alla jusqu’à menacer de retirer les casques bleus rwandais des missions de paix de l’ONU si la mention de génocide n’en était pas retirée. Le message était sans ambiguïté : le Rwanda ne tolérera pas qu’on entache l’aura du victorieux FPR en le qualifiant de génocidaire. Sous pression, le rapport Mapping fut finalement publié avec un langage légèrement modifié, mais il conservait l’essentiel : selon l’ONU, certaines atrocités commises par les troupes rwandaises au Congo pourraient relever du génocide, si l’intention de détruire le groupe visé était prouvée.

Cette perspective est vécue comme un cauchemar à Kigali. Depuis 1994, la mémoire du génocide des Tutsi est quasi-sacrée, centrale dans l’idéologie d’État. Une loi réprime durement le « négationnisme » ou les « idées de génocide », ce qui inclut toute tentative de minimiser le génocide de 1994 ou de suggérer que d’autres massacres puissent lui être comparés. Dans ce contexte, parler de génocide congolais – a fortiori avec une implication rwandaise – apparaît aux yeux du régime comme un blasphème mémoriel. « Rwanda plays on the genocidal guilt of the West, car rien ne dit que les victimes d’hier ne puissent être les bourreaux d’aujourd’hui », analyse le réalisateur belge Thierry Michel, allusion au sentiment de culpabilité des grandes puissances pour n’avoir pas empêché le drame de 1994.

En clair, Kigali exploite le respect dû aux victimes tutsi pour disqualifier par avance toute accusation contre le FPR. Accepter l’idée d’un Genocost, même en en discutant l’ampleur, serait pour le régime Kagame ouvrir la boîte de Pandore : cela reviendrait à admettre que les « héros » de 1994 ont pu, à leur tour, commettre l’impensable sur le sol congolais. Un tel revers narratif serait dévastateur pour le prestige international de Kigali – un péché originel venant entacher la stature de rescapé exemplaire dont il s’enveloppe depuis trente ans.

Le spectre d’un retour de bâton international

Au-delà de l’enjeu symbolique, Kigali redoute les conséquences diplomatiques et juridiques qu’entraînerait la reconnaissance officielle d’un génocide congolais. Car nommer un génocide, c’est désigner des responsables – et derrière le terme Genocost, beaucoup verraient le Rwanda en premier lieu. Dès lors, la crainte est palpable dans les cercles du pouvoir rwandais : si la communauté internationale venait à valider l’idée d’un génocide en RDC, c’est tout l’édifice diplomatique patiemment construit par Paul Kagame qui pourrait vaciller. L’image du modèle de résilience céderait la place à celle d’un État paria, auteur de crimes contre l’humanité. Des appels à sanctions ciblées pourraient émerger – du type de celles infligées à d’autres régimes accusés de génocide. Denis Mukwege, le célèbre médecin congolais prix Nobel de la paix, ne cesse d’ailleurs de réclamer des mesures de rétorsion contre Kigali : il a exhorté à plusieurs reprises les bailleurs occidentaux à sanctionner le Rwanda pour son rôle dans les massacres à l’est du Congo.

Surtout, Kinshasa pousse activement l’idée d’une justice pénale internationale. En 2024, la RDC a officiellement déposé aux Nations unies et à l’Union africaine une requête pour créer un Tribunal pénal international spécial sur les crimes commis en RDC, sur le modèle de ceux mis en place pour le Rwanda ou l’ex-Yougoslavie. Si un tel tribunal voyait le jour – hypothèse encore lointaine, tant les résistances sont fortes – il pourrait inévitablement s’intéresser au rôle de l’armée rwandaise et de ses hauts gradés dans les atrocités congolaises. Autant dire que pour Kigali, ce scénario est intolérable : nombre de figures aujourd’hui au sommet de l’État ou de l’armée rwandaise étaient directement impliquées dans les guerres du Congo entre 1996 et 2003. Voir un jour ces officiers décorés traduits en justice internationale pour génocide ou crimes contre l’humanité ferait vaciller jusqu’au cœur du régime.

En privé, certains diplomates africains glissent que Kagame et ses proches craignent de finir comme les dirigeants serbes après la guerre de Bosnie, mis en accusation tardivement pour des massacres vieux de 25 ans. Kigali n’ignore pas qu’en matière de justice internationale, la roue peut tourner : en 2022, son allié ougandais a été condamné par la Cour internationale de Justice à verser 325 millions de dollars de réparations à la RDC pour les pillages et atrocités commis par l’armée ougandaise entre 1998 et 2003. Un précédent qui fait tache d’huile – et qui pourrait inspirer des demandes analogues visant le Rwanda.

Pour l’heure, aucune procédure globale n’existe contre Kigali, mais des signaux avant-coureurs ont déjà inquiété le régime : en 2008, un juge espagnol a émis des mandats d’arrêt contre 40 militaires rwandais pour des crimes commis au Congo et au Rwanda dans les années 90 (procédure restée largement symbolique faute de coopération internationale). Ces tentatives judiciaires avortées montrent néanmoins que, si le verrou politique sautait, les dossiers sont prêts. Reconnaître un génocide congolais ouvrirait la porte à un examen minutieux des responsabilités rwandaises, avec enquêtes à la clé – un véritable cauchemar diplomatique pour Kagame.

Conscient de ce danger, le Rwanda mobilise depuis longtemps son influence pour empêcher toute démarche allant dans ce sens. Au Conseil de sécurité de l’ONU, les grandes puissances sont restées muettes sur le terme Genocost jusqu’à présent. Aucune commission d’enquête internationale spécifique n’a été créée, et le rapport Mapping lui-même n’a débouché sur aucune poursuite en 15 ans – « faute de volonté politique », déplore Denis Mukwege. Derrière cette inertie se cachent les pressions discrètes de Kigali et de ses alliés. *« On ne peut se permettre de briser des alliances avec un pays comme le Rwanda », confie un observateur onusien, rappelant le poids géopolitique acquis par Kigali depuis 1994. « Rwanda plays on the West’s guilt », ajoute-t-il, résumant l’hésitation de nombreuses chancelleries à critiquer un gouvernement perçu comme ayant empêché un génocide.

À cela s’ajoute un argument de stabilité souvent avancé en coulisses : acculer le Rwanda risquerait, dit-on, de « fragiliser la paix régionale ». Kigali n’hésite pas à brandir cette carte : lors de la signature d’un fragile accord de paix RDC-Rwanda à Washington en juin 2025, visant à mettre fin aux hostilités liées au M23, les émissaires de Kagame ont fait savoir qu’une campagne mémorielle accusatoire compromettrait gravement la réconciliation en cours. Le gouvernement congolais lui-même marche sur une ligne de crête, oscillant entre ses revendications légitimes de justice et les impératifs du realpolitik régional. « Il ne peut y avoir de paix durable sans vérité, ni de réconciliation sans justice », répète Félix Tshisekedi – mais en coulisses, ses conseillers savent qu’il faut ménager certains partenaires pour ne pas torpiller l’accord naissant avec Kigali.

La France, par exemple, tout en soutenant le principe de la paix, reste très prudente sur le discours du Genocost afin de ne pas braquer le Rwanda, allié-clé de Paris dans les Grands Lacs. Bref, Kigali a réussi jusqu’ici à contenir le dossier du génocide congolais dans la sphère strictement congolaise, empêchant son internationalisation. C’est cette omerta diplomatique que la campagne actuelle de Kinshasa menace de briser – d’où la fébrilité grandissante du régime rwandais.

Le nerf de la guerre : les minerais du Congo

Une autre raison fondamentale du refus de Kigali se trouve enfouie sous la terre riche du Congo. Les immenses ressources minières de la RDC ont toujours été la toile de fond des guerres dans la région, et le Rwanda en a largement profité – au point que la reconnaissance d’un « génocide pour des gains économiques » risquerait de remettre en cause des circuits entiers d’enrichissement illicite. Dès la fin des années 1990, l’armée rwandaise a tiré parti de ses interventions au Congo pour s’approprier minerais et richesses.

Le rapport du Panel d’experts de l’ONU (2001) avait documenté en détail ces réseaux de pillage, concluant que le commerce des « minerais de sang » prolongeait délibérément la guerre. Coltan, or, cassitérite, diamants… durant les deux guerres du Congo, Kigali (comme Kampala) a orchestré une véritable exploitation industrielle des régions occupées. Et cela n’a pas cessé avec la fin officielle des conflits en 2003 : au fil des années, le Rwanda est devenu un hub régional pour l’exportation de minerais, dont une partie significative provient en réalité du sol congolais.

Aujourd’hui encore, ce pillage économique se poursuit sous des formes plus discrètes. L’insurrection du M23, ressuscitée en 2022-2023 avec l’appui rwandais, a rouvert un corridor d’enrichissement : en occupant des zones stratégiques du Nord-Kivu, ce mouvement contrôlé en sous-main par Kigali s’est emparé de sites miniers de premier plan. La zone de Rubaya, tombée aux mains du M23 fin 2022, fournit à elle seule environ 15 % de la production mondiale de coltan (minerai indispensable aux appareils électroniques). Aussitôt, les convois de contrebande ont repris de plus belle vers le Rwanda.

Selon un rapport confidentiel de l’ONU, le trafic de minerais depuis les zones tenues par le M23 a atteint des proportions record en 2024, avec des convois de camions traversant la frontière souvent de nuit pour éviter les contrôles. Pas moins de 150 tonnes de coltan par mois auraient ainsi été frauduleusement exportées vers le Rwanda, où le minerai congolais est mélangé à la production locale avant d’être vendu sur le marché international.

Les bénéfices tirés de cette économie de prédation sont vitaux pour Kigali. Le petit pays aux mille collines n’a quasiment pas de ressources naturelles chez lui, mais il figure depuis quelques années parmi les exportateurs africains notables de coltan, de cassitérite ou d’or – une anomalie largement imputable à la revente de minerais congolais « recyclés » en produits rwandais. Nommer cette réalité pour ce qu’elle est – un pillage accompagné de massacres pouvant s’apparenter à un génocide – reviendrait à exposer au grand jour les intérêts colossaux en jeu. « L’instabilité au Congo est entretenue pour satisfaire les besoins du marché mondial en matières premières, tandis que notre population est saignée à blanc », accuse le Dr Mukwege, résumant en une phrase le cynisme du système.

Si le Genocost était reconnu internationalement, cela pourrait entraîner des mesures pour tarir le commerce des minerais de conflit : des sanctions sur les entreprises impliquées, un durcissement des lois type Dodd-Frank, voire un boycott des hubs miniers comme Kigali et Kampala. Un scénario que ni les multinationales bénéficiaires, ni les élites régionales impliquées ne souhaitent voir advenir. On comprend dès lors que le Rwanda et ses alliés économiques aient intérêt à étouffer toute campagne associant explicitement les ressources congolaises à un génocide. Ici encore, le régime Kagame voit dans le Genocost une menace directe contre sa prospérité et son pouvoir, fondés en partie sur l’exploitation clandestine du voisin.

La contre-offensive de Kigali : déni, diversion et guerre de l’info

Face à ces dangers multiples – atteinte à son mythe fondateur, risque de condamnation internationale, remise en cause de ses rentes minières – Kigali a adopté une posture de déni total et de contre-attaque narrative tous azimuts. Officiellement, le gouvernement rwandais nie farouchement toute implication dans un quelconque « génocide congolais ». Ses porte-parole parlent de « mensonges éhontés » et de « rapports fabriqués de toutes pièces » dès qu’une enquête l’accuse. À l’ONU, comme on l’a vu à Genève, ses diplomates brandissent la mémoire de 1994 comme un bouclier : « Invoquer des allégations de génocide contre Kigali est irresponsable et cela banalise le droit international », a ainsi clamé l’ambassadrice Bakuramutsa, rappelant au passage que le vrai danger vient, selon elle, des rebelles hutus des FDLR toujours actifs à l’est du Congo.

Cette rhétorique bien rodée – « c’est la RDC qui héberge les génocidaires de 94 et attise la haine ethnique » – est le leitmotiv du régime pour renvoyer dos à dos les accusations. Paul Kagame lui-même accuse régulièrement Kinshasa de servir la propagande des anciens génocidaires hutus en stigmatisant les Tutsi congolais. À l’entendre, le M23 ne serait qu’un groupe défensif protégeant une communauté menacée par des milices extrémistes que le Congo n’arrive pas à neutraliser. Cette inversion des rôles – les agresseurs devenant des protecteurs – permet à Kigali de justifier ses interventions militaires au-delà de sa frontière sous couvert de prévention génocidaire. « Nous sommes prêts à nous battre, nous n’avons peur de rien », a déclaré Kagame fin 2024, insinuant qu’il n’hésiterait pas à renvoyer des troupes au Congo pour protéger les Tutsi si le monde ne prenait pas en charge la menace des FDLR.

Parallèlement à ces justifications sécuritaires, Kigali martèle un autre argument, plus politique : selon lui, la campagne du Genocost ne serait qu’une manœuvre de diversion de la part du gouvernement congolais. Depuis 2022, à mesure que la crise sécuritaire s’est aggravée dans l’Est, les officiels rwandais répètent que Félix Tshisekedi utilise le discours anti-Kigali pour renforcer sa popularité interne et faire oublier ses propres manquements. « Le seul qui peut arrêter cette escalade, c’est le président Tshisekedi lui-même, et lui seul », a cinglé le ministre rwandais des Affaires étrangères sur X (ex-Twitter) en octobre 2025, accusant le dirigeant congolais de tenir un discours belliqueux pour galvaniser son électorat.

La porte-parole de la présidence rwandaise, Stéphanie Nyombayire, a surenchéri en qualifiant Tshisekedi de « fauteur de crise se posant en victime ». Ainsi, dans la narrative officielle rwandaise, toute initiative mémorielle congolaise – qu’il s’agisse de commémorer le Genocost ou de réclamer justice – est présentée comme une politique politicienne, voire une tentative de masquer la responsabilité de Kinshasa dans les tragédies du pays. Cette ligne de communication trouve un écho auprès de certains observateurs étrangers peu au fait des dynamiques locales, renforçant le doute et brouillant le message des Congolais sur la scène internationale.

Enfin, Kigali déploie sa puissance de feu médiatique pour contrer la montée en puissance du récit du Genocost. Comme exploré dans les actes précédents, le Rwanda s’appuie sur de véritables « armées numériques », des réseaux de comptes automatisés ou de militants sur les réseaux sociaux, pour imposer son storytelling. Chaque sortie de Tshisekedi sur le sujet est aussitôt suivie de campagnes de fact-checking pro-Kigali, de threads accusant la RDC de corruption ou d’incompétence, de vidéos YouTube relayant la version rwandaise des faits. En septembre 2025, après le plaidoyer de Tshisekedi à New York en faveur du Genocost, des comptes proches du régime rwandais ont diffusé en rafale des infographies et des tribunes niant tout risque de génocide au Congo et pointant « les manquements du gouvernement congolais à protéger ses propres citoyens ».

Des médias officiels rwandais ont publié des fact-checks minutieux du discours du président congolais, cherchant la moindre exagération ou imprécision pour décrédibiliser sa cause. Kigali mobilise également ses relais diplomatiques : on l’a vu à Genève, mais aussi à l’Union africaine où ses alliés freinent toute résolution sur le sujet, ou encore via des lobbyistes à Washington et Bruxelles qui insistent sur le rôle du Rwanda comme partenaire anti-terroriste et pourvoyeur de troupes de paix. L’objectif est clair : isoler le narratif congolais, le peindre comme une fabulation intéressée, et maintenir le statu quo du silence.

Kinshasa Time on Umojja.com